いつも弊塾のブログをご覧いただきありがとうございます。

小野算数塾の小野です。

結論から言いますと、

AIで検索をすると、インターエデュやアメーバまたは塾ナビから無理矢理悪い口コミを引っ張ってきます。小野算数塾は個人塾ですから、口コミスレッドは立たないのですが、AIはなんとしてでも引っ張ってこようと名前も場所もちがう「小野塾」から引っ張ってきます。

香川県丸亀市「小野塾」の「塾ナビ」の口コミです。

インターエデュの個別指導口コミから引っ張ってきます。

恐ろしいことが起きています。AIを信じていたらとんでもないことがこれから起きることでしょう。その根拠については後ほど解説いたします。

他のAI「ChatGPT」でも「小野算数塾の口コミは?」とたずね、

「悪い評判は?」とたずねると事実無根のぜんぜん違う塾の事が出てくるので、

「それって東京の小野算数塾の話?」「塾長1人で教えているのにおかしいね?」

などと突っ込んでいくと、「一般的な塾の悪評でした。間違った情報っを提供してしまい申し訳ありません。」と割と素直に自白してくれます。

つまり、AIは答を取り繕うために平気で嘘をつくということが判明しました。そして、それを指摘されても自己修正機能がないのです。

これは、私のAIの理解と大きく違いました。もっと発達していて人間の仕事をどんどん取っていくと思っていたのですが、こんな人間ならパッとわかることがわからないようでは社会が大混乱に陥ります。

なぜ、こうしたことにこだわるのかと言うと、そういう他塾の悪いところに対して小野算数塾は小野メソッドを世に問うています。そこは他塾様と一緒にされては小野算数塾の存在意義がなくなってしまいます。

さて、理ナビ様の弊塾の口コミなどの情報が誤っていましたので、事実確認していただき、訂正削除いただきました。

「AIに拾わせた情報を使用していましたが、訂正の上削除いたします」とのことです。

対応してくれたのは生身の人間なので指摘されたら間違いにすぐに気づき訂正してくれます。以下にお詫び文も掲載されております。数日経てば見れなくなります。

しかし、Gensparkというアメリカの企業のAIの誤情報から引っ張ってきていますので、誤情報をGensparkのAIが認めても修正出来ないようで、本社に英語で重大なバグが存在すると連絡した結果、このGenspark自体が運用を止めているようですが、修正はされていません。

以下が、「小野算数塾」(東京)の口コミとしてまとめられていた内容になります。

香川県丸亀市の「小野塾」の「塾ナビ」での口コミになります。

良い口コミでも

「自習室を利用できてよかった」「先生たちは優しく」

悪い口コミでも

「特別講習や教材費用などがかさむ」

「特に宿題や課題が多く」

「私の場合は週に何回かしか通えず、そのために進度についていけないことがありました。もっと自由に通えるシステムだと良かった」

「塾ナビ」の小野塾(香川県丸亀市)口コミを読んでいただければ、ここから引用したのは一目瞭然です。

「小野算数塾口コミ」とGoogleで検索すると、理ナビ、Gensparkなどが出てきてで上記の事が出てきますが、「塾ナビ 小野塾の口コミ/評判」も出てきます。

Gensparkにどんどん質問していくと、実はこの「塾ナビ 小野塾の口コミ/評判」を「小野算数塾」と勘違いして引っ張ってきていると認めました。

Google検索でヒットしたGensparkをクリックすると良い口コミと悪い口コミをまとめているのですが、左上になるGensparkをクリックすると、詳細が出てきます。質問できるところがあるので、どんどん質問していくと間違いを認めます。

「小野算数塾」がAIに間違われた「小野塾」は、香川県丸亀市の「小野塾」であり、その口コミを「小野算数塾口コミ」としていることが判明しました。

この「塾ナビ小野塾の口コミ」を見ていただけたら、AIがここから引っ張ってきたのだとはっきりします。

名前も違えば、住所も違う、香川県で首都圏受験が盛んなわけがなく・・・

人間であれば全く違う塾だと一目瞭然なのですが、AIにはわからないのです。

そもそも「小野塾」と「小野算数塾」と名前が違いますし、所在地も違います。

ですが、AIは同じ塾だと誤認して口コミを取ってきたということが確認できました。

また、他にも小野塾はあって、つくば市や丸亀市、または兵庫の小野市にある「小野教室」を参照しようとしたことが判明し、「塾ナビ」香川県丸亀市「小野塾」から口コミを引っ張ってきたとGensparkのAIは謝罪してきました。

「それらは、住所も建物も違うのに同じ塾なのか?」と問うと白旗を揚げて「違う塾である」と認めました。

今は、Gensparkに問い合わせたのでマシになっているみたいですが、いつまた関係のない口コミをひっぱってくるかどうかはわかりません。

AI自体では情報の修正を即行えないようで学習出来ないみたいです。

以下、上記のことになる前に反論した私の記事を残しておきます。

上記の様に、いったいどこの小野算数塾の情報を拾ってきたのだろうか?????というのは一目瞭然です。小野算数塾なのか?小野塾なのか?混線しています。

・個人塾ですので講師は塾長1人です。

・授業料が高いとかありますが、合格実績が驚異的ですが中学受験塾個別指導の相場程度で標準的です。ベテランプロ講師の相場からすると安いです。

・入塾時にご提示した授業からプラスでどんどん追加講座や追加テキストが発生することはございません。(個別指導で適宜必要なテキスト、受験校により各自志望校の過去問を購入することはあります)入塾時にご提示した通りの枠しかございませんし、増やす空きコマがありません。

・小野算数塾はこれと言ったテキストを絞り込んでやり込むという方針です。

また、週に何回かしか通えずという口コミがありますが、最初から算数のみですので、毎日算数の授業を受けてもらうわけにもいきません。

・宿題や課題が多いとありますが、他の中学受験塾に比べたら半分以下だと思います。早寝早起きで9時間睡眠を守るよう指導しています。子どもたちのレベルにあわせて、基礎を徹底するため、過剰な宿題になりません。ダラダラとしないよう集中して勉強するように指導しており、勉強時間も制限しています。

・弊塾は基本算数だけですので、通塾日数も激減し、他教科の勉強法も伝授するため、ローコスト・ハイパフォーマンスとなっています。弊塾の塾生の日々の勉強時間と上がった偏差値を聞かれたら驚かれると思います。

とある6年男子の話ですが、偏差値60取ったこの生徒の平日の全教科含めての勉強時間は毎日1.5時間ずつでした。

・上記にピックアップした口コミの続きが「塾ナビ」にありますが、その中に厳しいとありますが(丸亀市の小野塾の話)、勉強に厳しいのは受験だったらそれはそうなのではないでしょうか?宿題忘れて「ハイそうですか」授業中に友達と遊んでいて注意されないとかはないのではないでしょうか?

インターエデュからもひっぱって来ているようですが、一体どこのどの塾の口コミをAIは取ってきているのでしょうか?

Gensparkと話ができますので、左上のGensparkマークをクリックすると情報元を参照出来るようになっています。下の方にも「なんでも聞いて下さい」と出てきます。

結局「塾ナビ」の「小野塾」という他塾の口コミが参照元でした。

そのあたりもどんどん問うていくと認めていましたが、仕様を変更して誤魔化して煙に巻くようになりました。

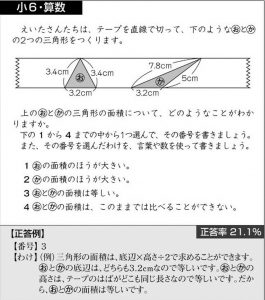

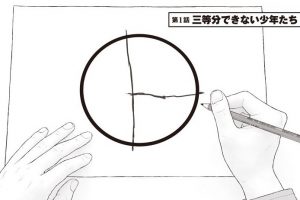

AIは基本的に記号接地(AIには“いちご”の味は永遠に理解できない)していないという根本的な欠陥があり、統計と確率と論理でことばを探して寄せ集めします。

AIは人間のように体験して本当の意味をわかることは永遠にないので、「一度も地面に足をつけることなく回り続け、記号から記号を漂流し続けるメリーゴーランドのようだ。」と認知科学者のスティーブン・ハルナッドがそう言ったのだそうです。

※詳細は、今井むつみ著「学力喪失」をご参照ください。

ですので、個人塾ということばを引用していても意味がわかっていないから、全く関係のない算数塾だか小野塾だかの情報を間違って引っ張ってきています。

ですので、お手数ではございますが直接情報を聞きに、ご来塾をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。